Stolpersteine in Ober-Roden

Rosa Hecht, genannt Rosel.

1925 wurde sie in Ober-Roden als erstes Kind von Salomon und Berta Hecht geboren.

Meine Großmutter erzählte mir in meiner Kindheit oft von der kleinen Rosel. Sie soll ausgesehen haben wie „der Jesusknabe von Murillo“, von dem stets ein Bildchen in meinem Gesangbuch lag. Wenn mir auch über Rosels Schicksal nichts Genaues berichtet wurde, so verstand ich doch sehr früh, dass ihr etwas unsagbar Schreckliches widerfahren ist.

Im Jahr 1935 trennten sich Rosels Eltern, der Vater machte sich auf den Weg in seinen tschechischen Heimatort. Seitdem gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm.

Rosel besuchte die Katholische Schwesternschule und ab 1932 die Volksschule in Ober-Roden.

Jakob Hecht, genannt Jaky.

Er wurde 1927 geboren, auch in Ober-Roden. Rosel und Jaky kamen kurz nacheinander, gerade Mal eineinviertel Jahre lagen zwischen beiden.

Wie seine Schwester ging Jaky ohne Probleme in die Katholische Schwesternschule in Ober-Roden. 1933 kam er in die Schule. Das war damals schon die Trinkbornschule.

Vielleicht saß ich viele Jahre später im gleichen Klassenzimmer wie Jaky oder Rosel.

Jaky wird vom Bruder eines ehemaligen Mitschülers als ruhiges, unauffälliges Kind beschrieben, dem „immer die Rotznase lief“. Er sei ganz normal in den Klassenverband integriert gewesen, heißt es.

An Besuche Jakys bei seinen Mitschülern zuhause oder Gegenbesuche im Hecht’schen Elternhaus kann sich der Zeitzeuge allerdings nicht erinnern. Auf dem Schulhof und dem Schulweg soll es vereinzelt zu Hänseleien gekommen sein.

Unmittelbar nachdem Hitler an der Macht war, begann das Bedrohen und Ausgrenzen der Juden und anderer Bevölkerungsgruppen. Überall im Deutschen Reich waren die jüdischen Schüler in der Schule und auf dem Schulweg Anfeindungen ausgesetzt, teils auch physischer Gewalt.

Nach dem Erlass des Rassengesetzes, das jüdischen Schülern den Besuch „arischer“ Schulen untersagte, durfte Rosel ab 1936 nicht mehr in Ober-Roden zur Schule gehen.

Um der Benachteiligung im kleinstädtischen und ländlichen Milieu zu entfliehen, wurden immer mehr jüdische Schüler aus dem weiteren Umland in die Großstadt geschickt. 1936 kam Rosel dauerhaft in der Israelitischen Waisenanstalt, Röderbergweg 87 in Frankfurt unter und besuchte dort die Israelitische Volksschule.

1936 war Rosel elf Jahre alt. Ich bin in dem Alter umgekommen vor Heimweh, wenn ich in den Sommerferien nur eine Woche auf einer Freizeit war.

Jaky besuchte ab 1936 zunächst einen von jüdischen Bürgern in Dieburg organisierten Unterricht. Er ging vermutlich ab 1937 auf die Israelitische Volksschule in Frankfurt.

Die Schule musste nach dem Novemberpogrom 1938 erst umziehen, drei Monate später wurde sie ganz geschlossen, da das Gebäude „für dringende städtische Bedürfnisse bereitzustellen sei", wie es im so genannten Judenvertrag lautete, den die Jüdische Gemeinde mit der Stadt Frankfurt abschließen musste.

Auch der zu diesem Zeitpunkt 10 jährige Jaky war in der Israelitischen Waisenanstalt untergebracht. Dort traf er wieder auf seine Schwester Rosel. Ob die beiden noch einmal in Ober Roden waren –am Wochenende, in den Schulferien, zu Feiertagen-, wissen wir nicht. Genauso wenig, ob oder wie oft sie von ihrer Mutter besucht werden konnten.

Die Israelitische Waisenanstalt stand unter der Leitung der liebevollen und engagierten Heimeltern Rosa und Isidor Marx. Ehemalige Heimkinder berichten übereinstimmend, dass die Tür zur Privatwohnung der Heimeltern immer offen stand, dass jedes Kind mit seinen persönlichen Anliegen zu jeder Zeit Ansprache und Trost fand. Es wurde ein traditionell jüdisch religiöses Familienleben geführt.

Ursprünglich war das Heim für 75 Kinder ausgelegt. Seit 1935 wurden im Röderbergweg aber die Folgen der NS-Verfolgung spürbar: Kinder aus anderswo aufgelösten Heimen, Kinder mittellos gewordener Eltern oder Kinder von Eltern, die diese nicht länger der judenfeindlichen Atmosphäre in umliegenden Dörfern und Kleinstädten aussetzen wollten, fanden nun zusätzlich im Heim Unterkunft und Nahrung.

Nach der Reichskristallnacht war das Kinderheim, wie die meisten anderen jüdischen Einrichtungen auch, Auffanglager für aus den Dörfern vertriebene jüdische Familien, die hofften, in der Anonymität der Großstadt ein unbehelligteres Leben führen zu können. Größtenteils hatten sie ihre Arbeitsstellen und ihr Vermögen verloren. Wer keine Verwandten oder Bekannten in der Stadt hatte, versuchte, in einer jüdischen Einrichtung unterzukommen. Man rückte zusammen am Röderbergweg, Gemeinschaftsräume wurden zu Schlafsälen umfunktioniert und die Aufnahmekapazität des großen Hauses war bald aufgebraucht.

In der Reichspogromnacht drangen Polizei und SS auch in die Israelitische Waisenanstalt ein und verwüsteten unter den Augen der Kinder die Einrichtung. Das Ehepaar Marx begann Ausreisemöglichkeiten für seine Kinder in verschiedene Länder zu erkunden. In England lief eine landesweite Rettungsaktion für jüdische Kinder an. Es wurden Gesetzesänderungen durchs britische Unterhaus gebracht, sämtliche jüdische Organisationen standen als Paten und Geldgeber zur Seite. Und die britische, auch nichtjüdische Bevölkerung wurde aufgefordert, jüdische Kinder aus Deutschland aufzunehmen. Etwa 10.000 Kinder sind im Rahmen der sogenannten Kindertransporte nach England gekommen. Allein durch das Engagement des Ehepaars Marx sind etwa 1000 Kinder gerettet worden.

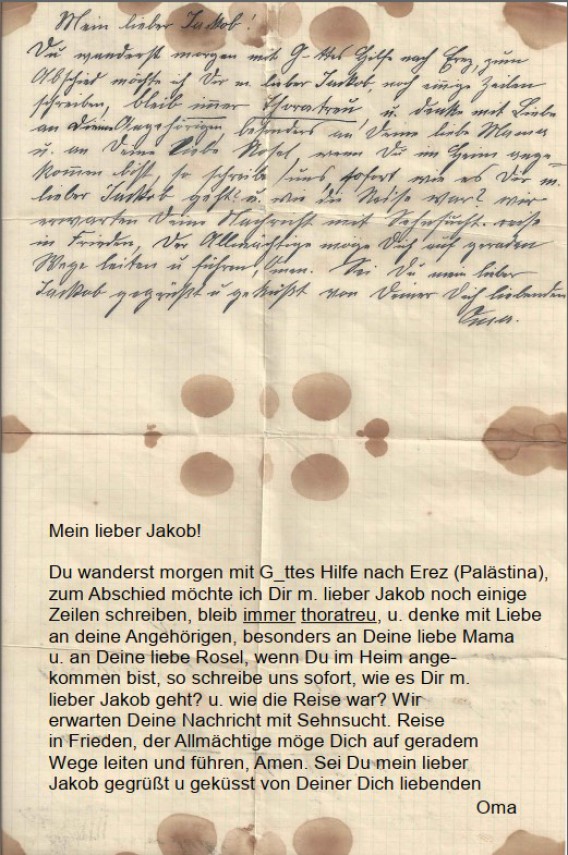

Im Dezember 1938 erhielt Isidor Marx die Zusage, dass 35 Einwanderungs-genehmigungen für Palästina vorlagen. Jaky stand von Anfang an auf der Liste, die in den Tagen vor der Abreise noch mehrfach abgeändert wurde, weil einige Eltern sich plötzlich doch nicht entscheiden konnten, sich von ihren Kindern zu trennen, oder sie lieber auf einen Transport ins nicht so weit entfernte Holland und England schicken wollten.

Die Kinder wurden auf die Einwanderung nach Palästina vorbereitet, erhielten Unterricht in Alltagshebräisch, mussten mit diverser Ausstattung versorgt werden wie Kleidung für zwei Jahre, Federbetten, Laken, Essgeschirr usw.

Mitte April 1939, ging der Transport für Jaky los. Die Kinder wurden falls möglich von ihren Eltern zum Zug in Frankfurt begleitet. Dies musste möglichst unauffällig vonstatten gehen, da man nicht riskieren wollte, noch im letzten Moment von der Gestapo an der Ausreise gehindert zu werden. Beim Abschied spielten sich teilweise erschütternde Szenen ab, die meisten Eltern und Kinder wussten insgeheim, dass sie sich nie wieder sehen würden. Später durften Angehörige ihre Kinder eben wegen der Angst vor diesen emotionalen Ausbrüchen nicht mehr bis zum Zug begleiten.

Wir nehmen aber an, dass Jaky von seiner Mutter Berta und womöglich auch von seiner Schwester Rosel zum Zug gebracht wurde.

Der gerade 12 Jahre alt gewordene Jaky fand sich am 18. April 1939 zusammen mit 34 anderen Kindern aus dem Röderbergweg und dem Heimleiter Isidor Marx im Zug nach München. Dort hatte die Gruppe einen Aufenthalt in einer Halle, bevor es mit einem anderen Zug nach Triest weiter ging.

Kurz nach Abfahrt des Zuges in München gab es einen Zwischenfall. An der Grenze stoppte der Zug und es wurde gedroht, die Kinder doch nicht aus Deutschland herauszulassen, weil sie am Münchner Bahnhof „Hitler verflucht“ hätten. Isidor Marx befahl den Kindern, alle Fenster zu schließen und ab sofort „kein Wort mehr zu reden“. Als der Zug wieder anfuhr, atmeten alle auf.

Am 19. April 1939 erfolgte die Einschiffung in Triest. Die Kinder berichteten später, dass sie noch auf dem Schiff und auch in der ersten Zeit in Palästina immer darauf geachtet haben, alle Fenster zu schließen, bevor sie ein Wort über Deutschland redeten.

Zum Zeitpunkt der Volkszählung vom 17.05.1939 lebte Rosel Hecht im Kinderhaus der weiblichen Fürsorge, Hans-Thoma-Straße 24, Frankfurt-Sachsenhausen. Vermutlich war sie dort als Schwesternschülerin beschäftigt. Einen Beruf zu erlernen war ihr nur noch an einer jüdischen Einrichtung erlaubt.

1941 lebte Rosel im Jüdischen Altersheim, Wöhlerstraße 6, im Frankfurter Westend, wo sie vielleicht als Pflegerin oder Hausmädchen arbeitete, vielleicht aber auch einfach nur eine (letzte) Unterkunft gefunden hatte.

Fünfzehn war sie. Das Altersheim platzte aus allen Nähten. Familien kamen und gingen. Kein Tag ohne Abschiede. Kein Tag ohne Tränen. Vor der Tür, in der Stadt musste man immer mit Pöbeleien oder Handgreiflichkeiten rechnen. Konnte man auch einfach nur Mädchen sein? War fünfzehn trotzdem das Alter, in dem man sich verliebte, vielleicht zum ersten Mal küsste?

1941 begannen die systematischen und flächendeckend angelegten Deportationen der Juden aus dem Deutschen Reich.

In der Nacht vom 11. auf den 12. November hatten sich Rosel und Berta Hecht in der Großmarkthalle einzufinden. Im Keller gab es eine Halle mit Laderampe direkt zu den Gleisen, in der 1052 Menschen stundenlang auf „ihren“ Zug warten mussten. In den frühen Morgenstunden verließ der Deportationszug Da 53 Frankfurt.

Rosel war drei Tage zuvor 16 Jahre alt geworden, wahrscheinlich hat sie genau an ihrem Geburtstag den Deportationsbescheid erhalten. Ihre Mutter Berta war zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt.

Der Zug fuhr über Berlin, Warschau und Bialystok nach Minsk. Die Fahrt dauerte sechs Tage. Die Deportierten hatten zwar einige Lebensmittel, das Wasser aber war schnell aufgebraucht. Es gab die ersten Toten.

Nach der Ankunft im kriegszerstörten Minsk mussten die Verschleppten durch die Ruinen zum Minsker Ghetto laufen. Hier wurden den tausend Menschen aus Frankfurt vier Straßenzüge mit kleinen Holz- oder Steinhäusern zugewiesen. Die Räume wurden so zugeteilt, dass auf jeden Bewohner 1,4 Quadratmeter entfielen. In den Häusern lagen zum Teil noch die Leichen der kurz zuvor ermordeten weißrussischen Juden.

Zeitsprung zurück.

Jaky und die anderen Kinder kamen Ende April 1939 in Erez, Israel, damals Palästina genannt, an. Die meisten haben eine sehr positive Erinnerung an die Zeit im Jugenddorf Kfar Hanoar Hadati behalten. Es wurde 1937 in der Nähe von Haifa gegründet.

Die Kinder arbeiteten von Anfang an neben der Schule in der Landwirtschaft mit und konnten in gewählten Komitees Entscheidungen des alltäglichen Ablaufs mitbestimmen. Dies war eine gute Vorbereitung auf ihr späteres Leben im Kibbuz.

Das größte Problem war die Trennung von zuhause, von der Familie. Die Kinder schrieben jeden Mittwoch einen Brief nach Hause, in dem sie von ihrem Leben in Palästina berichteten. Anfangs kamen noch Briefe zurück, aber mit Kriegsbeginn wurden diese seltener. Schließlich erhielten immer mehr Kinder überhaupt kein Lebenszeichen mehr von ihren Angehörigen…

Die meisten der Kfar Hanoar Hadati-Kinder schlossen die Schule mit einer guten Ausbildung ab, studierten und gelangten in gute Berufe.

Zeitsprung.

Mit der Ankunft des Zuges in Minsk im November 1941 verliert sich die Spur von Rosel und Berta.

Einige Arbeitsfähige blieben eine Zeit lang im Ghetto. Ob Berta oder Rosel darunter waren, wissen wir nicht. Was hätten sie gesehen? Ein Augenzeuge berichtet: „Der Mangel an Einrichtungen wie Bäder und Toiletten zeitigt Zustände, die entsetzlich sind. Die Männer lassen ihr Brünnlein fließen, wo sie stehen. Im Ghetto ist der ganze Boden verseucht. Bei Tauwetter bleibt man buchstäblich im klebrigen Boden stecken. Der Küchenausguss wird zur Latrine; weil es in der Kälte, Finsternis und bei vereistem Boden draußen ein Wagnis ist auszutreten.“

Was gab es zu essen? „Mittags pro Kopf ein Viertel Liter Suppe. Suppe – das war Wasser, in dem fünf Gramm Buchweizen pro Person gekocht wurden. Fett gab es nicht. Salz gab es nicht. Des Weiteren bekam man täglich 150 Gramm Brot aus Buchweizenmehl. Das sind vier normale Scheiben. Es schmeckte scheußlich; die Pferde aßen es nicht. Aber am schlimmsten war der Mangel an Wasser. Kein Wunder, dass in wenigen Wochen 700 Menschen an Entkräftung und der Lagerkrankheit – so nannten wir den Durchfall – starben.“

Die meisten der Deportierten blieben nur kurz im Ghetto und wurden dann weiter transportiert ins Vernichtungslager Maly Trostinec. Wir müssen uns vorstellen, wie Berta und Rosel auf Lastwagen in den Wald von Blagowshtchina gefahren wurden. Dort mussten sie sich entkleiden und ihre letzten Wertgegenstände aushändigen. In Unterwäsche gingen sie zu einer sechzig Meter langen und drei Meter tiefen Grube, die zuvor von russischen Zwangsarbeitern ausgehoben worden war.

Bis zu einhundert Männer der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdiensts der SS warteten hier und erschossen die Menschen mit Genickschüssen. Laute Musik erklang aus Lautsprechern, damit man die Todesschüsse und Schreie nicht in den umliegenden Dörfern hören konnte.

Im Raum Minsk waren die deutschen Juden nicht die einzigen Opfer der Nazis. Achtzig Prozent der weißrussischen Juden wurden ermordet, dazu Partisanen, Zivilisten und vor allem Kriegsgefangene. Man geht von einer Todesziffer von insgesamt etwa 550.000 aus.

550.000. Offenbach wäre leer. Und Heusenstamm, Obertshausen, Weiskirchen, Hainhausen, Jügesheim, Dudenhofen, Nieder-Roden, Eppertshausen, Messel, Neu Isenburg, Langen, Sprendlingen, Dreieichenhain, Götzenhain, Offenthal, Dietzenbach, Urberach, Ober-Roden. Leer. Weg.

Trotzdem sind das Ghetto Minsk und das Vernichtungslager Maly Trostinec verhältnismäßig unbekannt, weil so gut wie niemand überlebt hat. Nur zehn deutsche Juden erlebten die Befreiung am 3. Juli 1944.

Wann Rosel genau ermordet wurde, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie im Ghetto Minsk durch Unterernährung oder Krankheit ermordet wurde. Oder ob sie in Maly Trostinec erschossen wurde. Wo ihr Grab liegt, wissen wir nicht.

Geboren wurde Rosel Hecht 1925 in Ober Roden. Am 8. November 2013 hätte sie ihren 88. Geburtstag gefeiert.

Als der 2. Weltkrieg am 8. Mai 1945 in Europa mit der Kapitulation Deutschlands zuende ging, war Jaky gerade 18 Jahre alt geworden. Soweit wir wissen lebte er bis dahin in dem Jugenddorf Kfar Hanoar Hadati.

Elisabeth Wilhelm, geborene Schrod, die als Kind neben den Hechts in der Frankfurter Straße 15 lebte, ist der Meinung, dass Jaky mit 19 Jahren zum Militär gehen musste. Palästina war sogenanntes britisches Mandatsgebiet, das heißt, man schloss sich der britischen Armee an.

Aber es gab viele junge Juden aus Europa, auch aus Deutschland, die von sich aus zum Militär wollten, um gegen die Nazis zu kämpfen. Wer unter 18 Jahre alt war und keine Eltern mehr hatte, brauchte die Unterschrift der zuständigen Jugendbehörde. Die Unterschrift wurde nur zögerlich gegeben, aber es hat etliche Jugendliche mit 17 Jahren in Uniform gegeben – vor allem, wenn sie deutsch sprachen. Wäre Jaky schon mit 17 Jahren zum Militär gegangen, wäre er an Kampfhandlungen gegen Deutschland beteiligt gewesen.

Wie lange Jaky beim Militär war, wissen wir nicht.

Jaky kam als britischer Soldat nach Ober-Roden. Da Hessen von den Amerikanern befreit worden war, das britische Besatzungsgebiet weit weg in Norddeutschland lag, kann es nur ein privater Besuch gewesen sein.

Wann dieser Besuch genau war, lässt sich nicht mehr eruieren. Auf jeden Fall wurde er von seiner alten Nachbarin Susanne Schrod, geborene Schallmayer erkannt und angesprochen. Daraus entwickelte sich eine jahrzehntelange bis zu Jakys Tod andauernde Freundschaft mit regelmäßigen, auch gegenseitigen Besuchen.

Jaky lebte, so erinnert sich Elisabeth Wilhelm, nach seiner Zeit im Kinder- und Jugenddorf in einem Kibbuz.

Näheres über seine Berufsausbildung oder Studium wissen wir nicht.

Später arbeitete er viele Jahre im Büro einer Ölgesellschaft und wohnte in Tel Aviv.

Kontakt zu seinem Onkel Ludwig, der ja 1935 nach Palästina ausgewandert war, gab es zunächst nicht. Später trafen sie sich durchaus regelmäßig in Tel Aviv, aber sehr herzlich ist das Verhältnis wohl nie gewesen.

Mehr wissen wir nicht über sein Leben in Israel.

1958 war Jaky das erste Mal wirklich privat, also als Zivilist in Ober Roden.

Bei seinen vielen Besuchen in Ober-Roden versäumte er es nie, seinem Elternhaus einen Besuch abzustatten, was den späteren Besitzern äußerst unangenehm war. Er betrat das Haus durch die Ladentür und verlangte, durchs Haus geführt zu werden.

Elisabeth Wilhelm berichtet, dass er hin und wieder geäußert habe, er wolle sein Elternhaus zurück erlangen und er einmal sogar mit dem Gedanken gespielt habe, das Schuhgeschäft wieder zu eröffnen.

Um 1969/70 hat er versucht im Rahmen eines Entschädigungsverfahrens zu seinem Recht zu kommen. Er war nicht erfolgreich. Die Stellungnahme, die aus dem Ober Rodener Rathaus kam, haben wir gehört. Jaky hat keinen weiteren Versuch gestartet.

Er fühlte sich trotz der negativen Erfahrungen und des Unrechts, das ihm und seiner Familie widerfahren war, immer mit Ober-Roden verbunden und sah es als seine eigentliche Heimat an.

Bis in die neunziger Jahre kam er alle zwei bis drei Jahre auf Deutschlandbesuch, der immer mit einem mehrtägigen Aufenthalt in Ober-Roden endete.

Es wurden Ausflüge gemacht, es wurde gefeiert, gelacht, getrunken. Jaky war froh in Ober Roden zu sein, er hielt Kontakt zu vielen Familien, ehemaligen Klassenkameraden, der Familie Mieth in der Pfarrgasse, die seine Mutter und Großmutter während der Reichspogromnacht Schutz gewährt hatten.

Dass es Gespräche über die Vergangenheit, über seine Zeit in Frankfurt, über Heimweh und Verfolgung, über die erzwungene Ausreise aus Deutschland, über sein Leben in Israel gegeben hat, konnten wir nicht herausfinden. Offensichtlich war die Scheu zu fragen oder zu erzählen auf beiden Seiten groß.

Im Januar 1995 kam Jaky auf Einladung des Jüdischen Museums Frankfurt zusammen mit 16 der 35 geretteten Kinder nach Frankfurt. Gemeinsam sah man sich die Ausstellung an, in der ein Teil der damaligen Rettungsaktion gewidmet war.

Bei diesem Besuch sah Jaky zum ersten Mal völlig unvorbereitet original Schulhefte und Zeugnisse seiner Schwester Rosel.

Dieses Konfrontation hat ihn so schwer getroffen, das er den Deutschlandbesuch, der eigentlich –wie immer- mit einem Aufenthalt in Ober-Roden enden sollte, vorzeitig abbrach. Er kehrte von Frankfurt aus direkt nach Israel zurück – und kam nie wieder. Elisabeth und ihre Tochter Martina Wilhelm hielten bis zu seinem Tod telefonischen Kontakt mit Jaky.

Zu einem Besuch in Deutschland konnte er sich aber nie mehr durchringen.

Programm 23.10.13 - ganz endgültige Fass[...]

PDF-Dokument [8.2 MB]