Die Synagoge in Urberach

Rund um den Dalles – jiddisch: Dorfplatz – spielte sich das Leben der jüdischen Mitbürger ab. Seit über 200 Jahren führten sie hier, mitten in Orwisch, ihr geachtetes Leben – als Schuhverkäufer, Metzger, Tuchhändler. Sie pflegten freundliche Nachbarschaft, waren leidenschaftliche Sänger, spielten gut Fußball, waren Freundinnen und Freunde ihrer Schulkameraden und geachtet von jedermann.

Die neue Synagoge war nicht weit. In der Viehweidgasse Nr. 39, zur Nazi-Zeit Hindenburgstraße, heute Bahnhofstraße, war sie mit großem Fest am 18. August 1882 vom Rabbi aus Darmstadt eingeweiht worden. Von überall her gab es segensreichen Zuspruch. Auch die christliche Gemeinde beteiligte sich am Umzug. Alle Straßen waren beflaggt. Es herrschte heiterste, ungetrübte Stimmung. Die jüdischen Mitbürger gehörten zum ganz und gar normalen Alltag im Töpferdorf Urberach. Auf dem Friedhof in Dieburg hatten sie ihre Toten begraben. Berta „Bela“ Strauß, Frau des Aaron aus der Bahnhofstraße, war die letzte, die im Januar 1935 dort ihre letzte Ruhe fand. Da hatten die Nazis ihr schändliches Werk schon begonnen. Immer mehr Mitglieder der jüdischen Gemeinde verließen ihre angestammte Heimat. Aber manche hatten noch Hoffnung.

Vom 9. auf 10. November 1938 wurde von heute auf morgen alles anders. Nicht einmal das eigene Haus, die eigene Wohnung bot noch Sicherheit. Wen der braune Mob ergreifen konnte, wurde erniedrigt, seiner Habe und Würde beraubt und davongejagt. Wer jetzt nicht mehr in ein sicheres Land fliehen konnte, wurde alsbald zur Vernichtung abtransportiert. Dieses Menschheitsverbrechen hatte seinen Tatort auch hier, wo wir heute sind. Auf eben diesem Boden lebten die Opfer des mörderischen Systems. Indem wir uns ihres Alltags erinnern, werden sie uns nah. Und sie geben uns Ansporn und Kraft, eine Zukunft in Menschlichkeit und Würde zu gestalten.

Bürgermeister Roland Kern,

Oktober 2015

Judenschule/Beträume/Synagogen in Privathäusern

Die jüdischen Gemeinden in Ober-Roden und Urberach hatten nur in bestimmten Zeitabschnitten ihrer Geschichte für sich alleine genommen jene Größe, dass dabei zehn erwachsene Männer zusammenkamen, die

notwendig sind, um einen jüdischen Gottesdienst abzuhalten. Daher hat es in ihrer Geschichte im Laufe des 18. Jahrhunderts eine längere Zeitspanne gegeben, in der sie eine gemeinsame Synagoge

benutzten, der zeitweise auch noch Gemeinden aus anderen Orten der Umgebung angehörten.

Nicht zuletzt war es auch kostengünstiger, eine gemeinsame Synagoge zu besitzen, was gerade bei armen Gemeinden durchaus bedeutsam war. Bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein befand sich die Synagoge stets in der Wohnung eines der Gemeindemitglieder. Der Ort der Synagoge, das heißt in welchem Wohnhaus sie in einem dafür vorgesehenen Raum untergebracht war, hat mehrfach gewechselt. So sollte es im Laufe der Geschichte der jüdischen Gemeinden in unseren Orten zum Teil auch zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Ober-Rodener und Urberacher Juden um den Standort der Synagoge kommen.

Aus den heute noch vorhandenen Dokumenten ist ein zunächst lediglich als Judenschule und noch nicht als vollwertige Synagoge genutzter Raum für Ober-Roden und Urberach im Jahr 1736 belegt. Diese Judenschule wurde per Vertrag von den Gemeinden Ober-Roden, Urberach, Dietzenbach, Nieder-Roden, Eppertshausen und Dudenhofen gemeinsam genutzt. Ab 1754 führten Urberach und Ober-Roden die Judenschule alleine weiter, die offenbar auch als Synagoge genutzt wurde. Der Standort war in Ober-Roden in der Wohnung des Juden Abraham. Vermutlich ab den 1770er Jahren bemühten sich die Urberacher Juden jedoch darum, eine eigenständige Synagoge für ihre Gemeinde zu errichten. Das konnte aber nicht ohne eine offizielle Genehmigung geschehen. Sie musste bei dem damaligen Landesherrn von Urberach, den inzwischen zum Fürsten aufgestiegenen früheren Grafen von Isenburg, eingeholt werden.

Zunächst blieb aber dieses Bemühen für die kommenden mehr als zwei Jahrzehnte ohne Erfolg. Erst im Jahr 1795 wurde dem Gesuch stattgegeben. Zu dieser Zeit gab es in Ober-Roden nur noch drei erwachsene jüdische Männer, so dass man dort zu Recht befürchtete, dass die sich bis dahin im Haus des Juden Abraham in Ober-Roden befindende Synagoge geschlossen werden würde zu Gunsten der dann neu in Urberach errichteten Synagoge. Um dies zu verhindern, versuchte der Ober-Rodener "Schutzjude" Aaron Levi beim Erzbischöflichen Mainzischen Kommissariat zu Aschaffenburg zu erreichen, den Urberacher Juden das allgemeine Segensrecht des Sabbats abzuerkennen und sie nicht die Begräbnisstätte in Dieburg benutzen zu lassen. Die Realisierung dieses Begehrens hätte bedeutet, dass die Urberacher Juden von den wenigen Ober-Rodener Juden hinsichtlich der Synagoge abhängig geworden wären.

Das Aschaffenburger Kommissariat ließ deshalb durch den Ober-Rodener katholischen Pfarrer Jodokus Adamus Leykam und den Ober-Rodener katholischen Kaplan und Vikar Johann Baptist Emig den

Urberacher Juden diesen Antrag zukommen, um sie dazu zu befragen. Die Urberacher Juden erklärten daraufhin, dass sie sich bereits in die Dieburger Begräbnisstätte eingekauft hätten, was sie unter

anderem als eigene Gemeinde mit einem Anspruch auf eine eigenständige Synagoge ausweisen würde. Der Antrag aus Ober-Roden stieß also in Urberach verständlicherweise nicht auf Gegenliebe.

Am 5. September 1795 errichteten die Urberacher Juden ihre zuvor genehmigte eigene Synagoge. Diese befand sich allerdings nicht in einem eigenen Gebäude, sondern - wie aus einem Dokument von 1832

hervorgeht - im Privathaus des Juden Abraham Strauß. Die Errichtung einer eigenen Synagoge durch die jüdische Gemeinde aus Urberach im September 1795 veranlasste nun die Ober-Rodener Juden dazu, im

Jahr 1796 dagegen zu klagen. Wie kaum anders zu erwarten war, verloren sie den Prozess, mussten die Prozesskosten tragen und ihre bestehende Judenschule - denn eine Synagoge im weiteren Sinne war sie

nun auf Grund der geringen Anzahl an erwachsenen Männern nicht mehr - für sich alleine weiter führen und dafür jährlich auch noch drei Gulden zahlen. Sowohl die bis weit in das 19. Jahrhundert hinein

bestehenden Judenschulen/Synagogen in Ober-Roden als auch in Urberach, die sich in Privathäusern befanden, besaßen aber (meist) nicht das auch zum religiösen Gemeindeleben gehörende rituelle Bad, die

Mikwe.

Im Jahre 1881 bahnte sich in der jüdischen Gemeinde in Urberach eine neue Situation an. In diesem Jahr wurden seitens der Urberacher Gemeinde Pläne für den Bau einer neuen Synagoge entwickelt. Dabei

sollte es sich um ein eigenständiges Haus handeln. Am 12. August 1881 wurden die Baupläne für ein solches Haus auf einem zuvor erworbenen

Grundstück in der Viehweidgasse 39 (später Bahnhofstraße) von dem zuständigen Bauamt beim Großherzoglichen Landratsamt in Dieburg genehmigt. Damit konnte nun der Bau der neuen Synagoge beginnen, die

am 18. August 1882 feierlich eingeweiht wurde.

Norbert Cobabus

(aus „Juden in Ober-Roden und Urberach“, Rödermark, 2008)

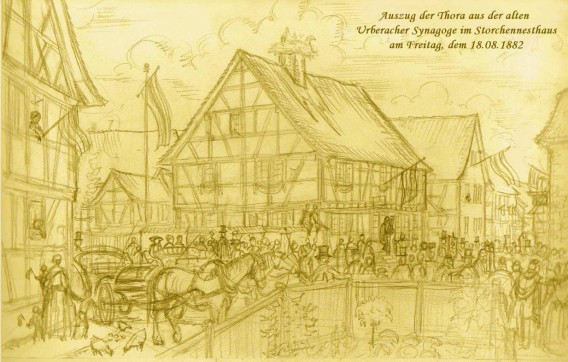

Urberach. Am 18. und 19. August, Parasehat Schofetim, feierte die hiesige israelitische Gemeinde die Einweihung ihrer neuen Synagoge. Die ungeheure Menschenmenge, die von allen Seiten aus der

Umgegend herbeigeströmt war, das herrliche Wetter, das diese religiöse Weihe begünstigte und die Kräfte, welche bei der Feier mitwirkten, das Alles trug dazu bei, dem Ganzen einen glänzenden Verlauf

zu geben. Nachdem Freitag Nachmittag in der seitherigen Synagoge der Schlussgottesdienst durch das Mincha-Gebet abgehalten

worden war, sprach Herr Rabbiner Dr. Marx aus Darmstadt einige Abschiedsworte in so rührender Weise, dass sich die Anwesenden der Tränen nicht enthalten konnten. Mit der

Aufmunterung, mit demselben frommen Geiste wie seither auch fernerhin das neue Gotteshaus zu betreten und in ebenso innige Weise das Gebet zu Gott zu senden, schloss

der Herr Rabbiner seine Rede, worauf bei Herausnahme der heiligen Gesetzesrollen aus dem Thoraschrein der Chorverein der israelitischen Religionsgesellschaft aus Darmstadt das "Wajehi binssoa“

anstimmte. Gerührt verließ man das Gotteshaus und nun begann der wohlgeordnete Zug von der alten Synagoge durch die beflaggten Straßen unseres Dorfes

nach dem neuen Gotteshause unter Begleitung der Musik. Der Zug bot einen prächtigen und zugleich ergreifenden Anblick, der dadurch, dass auch die christliche Gemeinde an

demselben sich beteiligte, ein allgemeiner Festzug wurde. Nach den üblichen Umzügen in der neuen Synagoge hielt Herr Dr. Marx die Festpredigt. Er suchte in einstündiger Rede

unter Zugrundelegung des Verses "Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit“ den Zweck des jüdischen Gotteshauses dazulegen. Er wusste die Gefühle aller Anwesenden zu erregen, die in lautloser Stille mit

Begeisterung dem Vortrage lauschten. Am Schabbat-Morgen ward uns nochmals das Vergnügen zuteil, eine tiefernste Predigt über "Amtsleute und Richter" von Herrn Dr. Marx zu vernehmen, in welcher er die

Aufgabe der jüdischen Gemeinde auseinander setzte. Belehrt und ermahnt wurde die zahlreiche Zuhörerschaft, festzustehen und in der Zeit religiösen Zerfalls mit besonderer Innigkeit dem Gottesgesetz

anzuhängen und zu wachen, dass nicht das Wort der falschen Propheten Eingang finde. Möge unser Gotteshaus stets solch eine andächtige Schar begeisterter Gottesverehrer in sich fassen, wie es an

diesen Tagen der Fall war. - Eine gemütliche, gesellige Vereinigung hielt die Festgenossen am Schabbatausgang bis zur früheren Stunde in heiterster, ungetrübtester Stimmung beisammen.

Die neue Synagoge

In Ober-Roden befand sich der als Synagoge (Betraum) genutzte Raum stets in einem Haus in der späteren Frankfurter Straße (früher Kirch-Gasse), und zwar bis zur Einbeziehung der jüdischen Bürger und

Bürgerinnen aus Ober-Roden in die größere Gemeinde Urberach im Verlauf der 1920er Jahre. Seit 1870 - spätestens ab 1880 - dürfte sich die Synagoge in dem von der Familie Kahn um diese Zeit erworbenen

Haus in der Frankfurter Straße 17 befunden haben. Der 1918 gestorbene Jakob Kahn war höchstwahrscheinlich der letzte Gemeindevorsteher der jüdischen Gemeinde in Ober-Roden. Die Ober-Rodener Synagoge

(Betraum) hatte kein Ritualbad (Mikwe), In Urberach befand sich die Synagoge vermutlich schon ab Beginn der ersten Einrichtung eines entsprechenden Betraums im Jahr 1795 in dem um diese Zeit schon

existierenden Haus in der Bachgasse 4, das mit dem Grundstück Bachgasse 2 verbunden war. Dieses Haus wurde später auch als "Storchennesthaus" bekannt, über das der Heimatdichter Nikolaus Schwarzkopf

(1884 -1962) eine kleine Erzählung geschrieben hat.

Offiziell ist ab 1842 im Haus eines Abraham Strauß die Synagoge belegt, wobei es sich nur um dieses Haus gehandelt haben kann. Beim Abriss des Hauses in den späten 1960ern wurde festgestellt, dass

sich im querteilenden Flur des Erdgeschosses ein Brunnen (“lebendiges Wasser“) befand. In der Nordostecke des als Gebetsraums vermuteten Zimmers kam zudem eine Art abgemauerter Kellerraum zutage.

Diese baulichen Tatsachen legen nahe, dass sich in der Urberacher Haussynagoge von Abraham Strauß doch eine Art Mikwe befand. Zwischen 1881 und 1882 wurde sodann die neue Synagoge in der damaligen

Viehweidgasse (während der NSZeit Hindenburgstraße und heute Bahnhofstraße) 39 erbaut und am 18. August 1882 in einem großen Festakt durch den Rabbiner Dr. Marx vom seinerzeit zuständigen

Bezirksrabbinat II aus Darmstadt eingeweiht. Der Festakt begann am Freitag, den 18. August 1882 mit einem Umzug von der alten Synagoge in der Bachgasse zum neuen Synagogengebäude unter großer

Anteilnahme der Urberacher Bevölkerung und Teilnahme der katholischen Kirche St. Gallus. Die zahlreiche Beflaggung zeigte vor allem das Banner des Großherzogtums Hessen, vermutlich aber auch die

Flagge des deutschen Kaiserreichs. Das Aussehen der Synagoge kann sowohl auf Grund eines Zeitungsartikels als auch durch Befragungen alter

Zeitzeugen aus Urberach in etwa rekonstruiert werden. Dennoch sind einige Aspekte weiterhin ungeklärt und beruhen in der nun folgenden Darstellung und in sich anschließenden rekonstruierten

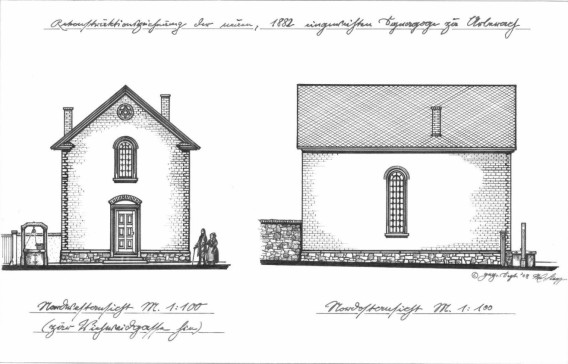

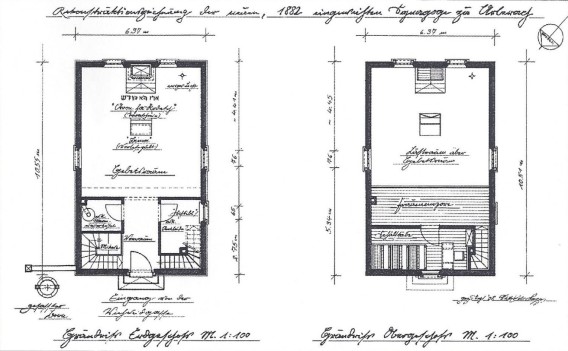

Abbildungen auf Vermutungen. Demnach hatte das Haus

ein Satteldach. Der Eingang der Synagoge lag in der Mitte auf der Westseite des Hauses, also zur Straßenseite hin. Vor der Synagoge befand sich auf dem Grundstück zur Viehweidgasse hin ein offener

Platz, auf dem sich die jüdischen Männer nach dem Gottesdienst noch zu einem Plausch zusammenfanden. In der Mitte der Westseite der Synagoge, oberhalb der Tür, war unterhalb des Giebels ganz

offensichtlich der Davidsstern in die Mauer eingelassen. Ein weiteres Rundbogenfenster lag auf der linken Seite, also der Nordseite des Hauses. Auf der Ostseite, also der Rückseite des Hauses, gab es

zwei Rundbogenfenster. Offensichtlich gab es als Pendant zur Nordseite auch ein Rundbogenfenster auf der Südseite des Hauses, das der damalige Zeitungsberichterstatter wohl übersehen hatte, das aber

durch spätere Zeitzeugen aus dem sich hier eng anlehnenden Nachbarhaus belegt worden ist. Zwischen den beiden Fenstern auf der Ostseite, also gegenüber dem Eingang, befand sich, zum Teil in die Wand

eingelassen, der Thoraschrein (hier auch als Bundeslade bezeichnet), so dass sich der Blick der an den Gottesdiensten und sonstigen Versammlungen teilnehmenden Personen immer nach Osten richtete.

Die Synagoge besaß keine Bänke, so dass der Gottesdienst und andere Versammlungen in ihr im Stehen stattfanden. Die Synagoge hatte außerdem eine Galerie (Empore), die über eine steile Stiege auf der Südseite erklommen werden konnte, und auf der die Frauen Platz fanden. Die Empore befand sich vermutlich über die gesamte Breite im westlichen Teil des Gebäudes. Die Mikwe, also das Ritualbad, war in dem Gottesdienst- und Betraum ganz offensichtlich in dem westlichen Teil, auf der nördlichen Seite unter der Empore angelegt worden und sicherlich durch einen Umgang geschützt. Einige Treppenstufen führten zu dem Wasser hinab, das in diesem vorderen Teil des Hauses den Kellerraum ausfüllte. Das reine Quellwasser wurde aus einem Brunnen zugeleitet, der sich außerhalb der Synagoge auf der linken, also nördlichen Seite des Grundstücks zur Straße hin gelegen, befand. Durch ein anderes Rohr wurde jeweils nach der Reinigung das Wasser abgelassen. Die Synagoge wurde mit Unterstützung des seinerzeit für die Gemeinde Urberach zuständigen, deutlich konservativ ausgerichteten, Bezirksrabinats II aus Darmstadt erbaut. Im Jahre 1928 übernahm dann das liberaler eingestellte Bezirksrabinat I aus Darmstadt die Betreuung der jüdischen Gemeinde in Urberach. Max Strauß, als letzter Vorsteher der Gemeinde, musste nach Beginn der NS-Zeit im Frühjahr 1933 sein Amt aufgeben. Bereits Anfang der 1930er Jahre fehlte es der Gemeinde an Geld, um die nun inzwischen fast 50 Jahre benutzte Synagoge zu sanieren, so dass sie ab dieser Zeit zunehmend einige Schäden aufwies.

Am 21. Oktober 1938 musste Max Strauß die Synagoge in private Hand verkaufen, da die inzwischen geschrumpfte und wegen der Steuerrepression durch das NS-System verschuldete Gemeinde das

renovierungsbedürftige Gotteshaus nicht mehr unterhalten konnte. Der Antrag zum Verkauf war am 2. Dezember 1937 gestellt und am 10. März 1938 durch das Kreisamt in Dieburg genehmigt worden. Dem

angrenzenden Nachbarn hatte man die Synagoge bereits 1936 zum Kauf angeboten, da sie quasi auf einer Ecke seines Grundstückes stand und ohnehin an dessen Stromanschluss mit angeschlossen war.

Da das Gebäude zum Zeitpunkt der Reichspogromnacht also keine Synagoge mehr war, blieb es weitgehend unbeschädigt, während nahezu alle Synagogen in unserer Region demoliert oder vollständig zerstört

worden sind. Der neue Besitzer baute die Synagoge zu einem Wohnhaus um, das noch heute steht und von seinen Nachfahren weiterhin bewohnt wird.

Horst-Peter Knapp

aus „Die verlorenen Nachbarn“, Rödermark, 2009

Was ist eine „Synagoge“?

Das griechische Wort „Synagoge“ bedeutet „Haus der Versammlung, der Zusammenkunft“. Im Jiddischen heißt die Synagoge „Schul“. Für eine jüdische Gemeinde ist wesentlich, dass man zusammenkommen

kann und dass gemeinsam gelernt wird. Der Ort der Zusammenkunft ist das allen jederzeit zugängliche Unterrichtszimmer. Hier wird beispielsweise in den Fünf Büchern Moses (Thora) und den

dazugehörenden Kommentaren gelesen. Hier wird auch gebetet. Deshalb wird die Synagoge auch als Gebetshaus bezeichnet, und es wird der Gottesdienst gefeiert. Es gibt einen Teil, der den Männern

vorbehalten ist, der Bereich für die Frauen befindet sich meist auf einer Empore.

Mitten in der Synagoge befindet sich ein Podest, die Bima. Von diesem Podium aus wird aus der Thora und aus den geschichtlichen biblischen Büchern (den sogenannten Propheten) oder den Psalmen

vorgelesen und auch gepredigt.

Die Thora, eine oder mehrere Gesetzesrollen, enthalten die Fünf Bücher Moses. Diese mit der Hand geschriebenen Textrollen stellen den kostbarsten Besitz einer jüdischen Gemeinde dar. Sie werden in einem eigenen Schrank oder in einer Wandnische aufbewahrt, dem Thoraschrein, der meist durch einen Vorhang geschützt ist. Neben dem Schrein, der sich immer an der Ostwand des Gebäudes befindet, gibt es in diesem Raum eine Lampe, deren Licht ununterbrochen brennt. Oft hängt dieses „ewige Licht“ vor dem Thoraschrein. Es soll an die Menora, den siebenarmigen goldenen Leuchter, der im Tempel Salomos und später im Tempel in Jerusalem stand, erinnern. In vielen Synagogen stehen auch je zwei siebenarmige Leuchter.

Brigitte Beldermann

Mikwe – das rituelle Tauchbad

Früher verfügten alle Synagogen auch über ein Ritualbad, ein Becken, das mit „lebendigem“ Wasser gefüllt sein musste, also Quell- oder Grundwasser, heute auch Regenwasser, enthält und 500 bis 1000 Liter fasst. In dem Bad muss man vollständig bis über den Kopf untertauchen können. Es geht dabei um die religiöse Reinheit, die wiederhergestellt werden muss, nachdem der Körper mit Unreinem in Berührung gekommen ist. Es dient zunächst den Frauen, die es vor der Trauung und im Anschluss an die Menstruation benutzen müssen, auch nach einer Geburt eines Kindes. Beim Übertritt zum Judentum ist es für Männer und Frauen vorgeschrieben. Auch neues Geschirr und neue Küchengeräte müssen in der Mikwe gespült werden, um kultisch rein zu sein. Heute gibt es in Deutschland ca. 100 Synagogen, nur 30 davon haben auch eine Mikwe.

Nach Heinrich Simon:

Leben im Judentum, Berlin 2003

Der Schabbat (Sabbat)

In unserer Gegend wurde dieser Ruhe- und Feiertag der Jüdischen Gemeinde „Schabbes“ oder „Schawwes“ genannt, ein Begriff aus dem Jiddischen, das bis ins 20. Jahrhundert hinein auch hier gesprochen wurde und in der Umgangssprache viele Spuren hinterließ. Vom Sternenaufgang am Freitag bis zum Anbruch der Nacht am Samstag durften keine Arbeiten verrichtet werden. Mit Gebeten, Segen und besonderen Mahlzeiten wurde der Tag in der Familie und in der Synagoge gefeiert. Ein Tag zum Innehalten und Ruhen erlaubte keinerlei Arbeiten. Gab es aber doch die eine oder andere Tätigkeit, die verrichtet werden musste, halfen Jungen oder Mädchen aus der Nachbarschaft, die sogenannten Schawwesgoj. Sie erhielten manchmal ein kleines Entgelt dafür.

Rabbi

Das geistliche Oberhaupt einer jüdischen Gemeinde ist der Rabbi. Das Wort bedeutet „mein Lehrer, mein Meister oder Herr“. Er leitet die Gemeinde, ist Lehrer, Prediger und Richter in religiösen

Streitfragen. Er leitet die religiösen Zeremonien bei Trauungen, Scheidungen und Beerdigungen. Er betet mit den Gläubigen. In der Regel hat er ein Studium absolviert und entsprechende Prüfungen

abgelegt. Es wird vorausgesetzt, dass er

ein tadelloses Leben führt. Neben dem Rabbi gibt es noch den Kantor und den Synagogendiener, die beim Gottesdienst in der Synagoge spezielle Aufgaben erfüllen.

Brigitte Beldermann